C’è un Tim Buckley per ognuno di noi.

A qualcuno piace il dolce menestrello folk del suo primo disco, altri invece preferiscono Goodbye and Hello e i suoi quadretti di pop psichedelico. Esistono anche i seguaci dell’ardito sperimentatore, l’esploratore dello spazio di dischi come Lorca o Starsailor, lavori di avanguardia, di contaminazione con il jazz di Coltrane o di Pharoah Sanders e che ben poco hanno in contatto con la forma canzone.

Ho letto anche di chi esalta Greetings From L.A. e il suo funk bianco e di chi riesce anche a trovare scintille dell’antica magia negli ultimi lavori, come Sefronia – dove finalmente Buckley decise di incidere una sua vecchia compagna di avventure, la cover di The Dolphins di Fred Neil, e che contiene una Martha di Tom Waits, degna di migliore sorte.- o addirittura nel triste addio di Look At the Fool, il suo ultimo capitolo.

Esiste anche gente – come il sottoscritto – che nella sua discoteca ideale non potrebbe mai fare a meno di Happy Sad e del suo gemello eterozigote Blue Afternoon. Stanno lì sullo scaffale accanto a cose tipo Inside Out di John Martyn, Astral Week di Van Morrison, Bryter Later di Nick Drake o On the Beach di Neil Young (a proposito di quest’ultimo prima o poi ne dovremo parlare), dischi che sanno di pioggia, di oceano, di terra, che parlano al cuore. Flussi di pensieri che lasciano sedimentare, brano dopo brano , parola dopo parola, emozioni e sentimenti.

Happy Sad arriva in uno dei rari momenti felici della vita di Tim Buckley, sull’onda delle buone critiche del disco precedente, Goodbye and Hello, e della riuscita tournée in patria e in Inghilterra (procuratevi “Dream Letter – Live In London 1968” , registrazione del concerto a Londra nell’estate del 1968 , con il Pentangle Danny Thompson tra i gli ospiti).

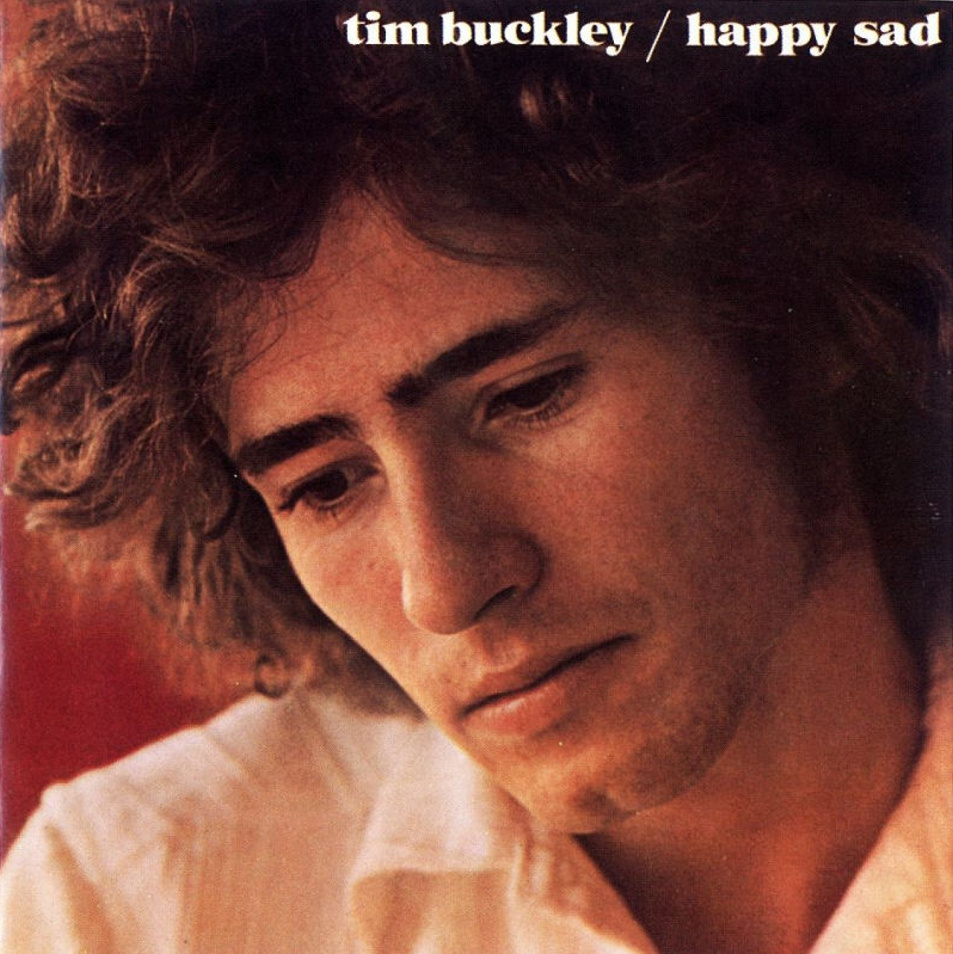

Basta osservare la copertina per rendersene conto. Infatti, se mettessimo di fila i suoi dischi – fatta eccezione per Greetings in L.A. – potremmo ricostruire tutte le fasi della sua vita, solo guardando alle sue foto senza bisogno di sapere altro. Dall’aria corrucciata del giovanissimo Tim Buckley dell’esordio, fino ad arrivare allo sguardo spento e disilluso del barbone che ci guarda dalla front cover del suo ultimo lavoro.

Il nuovo disco nasce da qui. Da queste buone vibrazioni, da canzoni che giravano da tempo – qualcuna era già stata presentata in pubblico – e dalla decisione di non avvalersi delle liriche dell’amico Larry Beckett, che lo aveva affiancato per i testi, fino a quel momento. Inoltre, sul piano personale, sembra sia finalmente riuscito a buttarsi dietro le spalle il matrimonio fallito con Mary Guibert. Adesso ha un nuovo amore e una casa sulla spiaggia di Venice dove ogni tanto va a cavalcare le onde oppure semplicemente a guardare l’orizzonte.

A proposito, si dice che chi guarda sempre oltre il proprio orizzonte rischia di perdere sé stesso, e forse c’è un fondo di verità. Quantomeno nel caso di Buckley.

Una breve necessaria premessa. Nel 1964 è uscito My Favorite Things di John Coltrane. Album imprescindibile, che ha influenzato non solo il jazz di lì a venire. Se infatti ascoltate l’improvvisazione del sax soprano di Coltrane nel brano che dà il titolo al disco, ritroverete parte dell’ispirazione del nuovo corso di Tim, che di sicuro conosceva il brano in questione.

Infatti, è più al jazz, alle sue metriche dispari o alle sue melodie piuttosto che al folk o al pop dei lavori precedenti, che Happy Sad guarda. La voce diventa uno strumento, il mezzo diventa parte del messaggio, come fosse appunto il sax di Trane o la tromba melliflua di Miles Davis.

Ed è un combo jazz, il gruppo che lo affianca. Il lavoro geniale di Lee Underwood alla chitarra elettrica e di David Friedman, che con il vibrafono prende il posto delle tastiere senza farle rimpiangere, dovrebbe diventare oggetto di studio su come si crea un disco perfetto, minimale, senza arrangiamenti di archi o sovraincisioni varie.

Strange Feeling, il primo brano dell’album, è il manifesto di questa nuova ricerca. Su un ritmo in cinque quarti, Tim distende la sua voce in versi lunghi come una coda di cometa che solca il cielo di una notte d’estate. È come se fissasse davanti a sé un punto che ancora non riesce a vedere, ma che sa esserci e verso il quale è diretto. Ed è bello, tra le note e i versi, ascoltare la sua gioia e la sua nuova consapevolezza, mentre il brano sembra quasi non voler finire mai in un gioco di rimandi tra chitarra e vibrafono.

Buzzing Fly invece, è una canto d’amore dedicato alla nuova compagna. Di chiara ispirazione alla Fred Neil, il brano fu sempre presente nei concerti anche quelli dell’ultima parte della sua carriera. Buckley è innamorato e vuole che tutti lo sappiano. Ma la malinconia è sempre presente.

“Dimmi amore mio quando dovrò andare via. Dimmelo amore, perché non voglio che tu sia triste”.

Presentimento o intima consapevolezza di essere destinato, come succede a molti, sempre alla ricerca di qualcuno a cui appartenere per tutta la vita e che purtroppo non si troverà mai?

Il brano sfuma in un rumore di onde che si lasciano morire sulla riva. Love From Room 109 At The Islander (On Pacific Coast Highway) è uno dei momenti più alti di Happy Sad. A quanto pare il rumore del mare fu aggiunto successivamente dal produttore Jerry Yester per rimediare al pasticcio di un tecnico del suono che in una traccia aveva lasciato un fastidioso sibilo. Ma quale felice intuizione, però.

“Mi ero perso, senza una canzone senza melodia. Sei entrato nella mia vita di albergo e hai fatto diventare la mia stanza una casa”.

È impressionante la maturità dei suoi testi, la loro compenetrazione con la musica, la dolce lusinga delle parole, anzi di una Blue Melody che vola alla ricerca dell’isola dove le sirene con il loro canto attirano nell’oscurità i marinai smarriti.

Love from Room 109 è forse la sorella maggiore di quella Song to the Siren che brillerà di luce propria in Starsailor ma che già era stata presentata in pubblico, anzi al pubblico televisivo dello Show dei Monkees nel 1967. A occhi chiusi lasciamoci trascinare dalla canzone, che dura più di dieci minuti, mentre le note suonate da Underwood e Friedman, come le onde che la chiudono, scorrono in mille rivoli sonori.

Dream Letter. Il brano che segue è invece dedicato al suo primo matrimonio, al figlio che non ha conosciuto, Jeff, e che la madre tiene lontano da lui.

“È un soldato o un sognatore? È l’ometto di mamma? Ti aiuta quando può? E ti chiede mai di me?”.

Triste il loro destino: padre e figlio si incontreranno molti anni più tardi solo per due brevi incontri. Tim sta lottando con i suoi demoni, la sua carriera è quasi finita, morirà a breve, mentre Jeff è solo un ragazzino curioso, ancora ignaro del destino e del futuro, per certi versi così simile a quello del padre. Chissà cosa sarebbe potuto accadere se entrambi fossero sopravvissuti alla loro sorte. Ma con i se, ci sarebbe da scrivere una lunga storia ipotetica della musica rock…

Le congas di Gipsy Woman sono il primo segnale di cambiamento di cui si parlava all’inizio. La struttura è quella del free jazz, la stessa che rivedremo in Lorca, dove Buckley cerca di riprodurre con la sua straordinaria estensione vocale le scale modali di John Coltrane (ricordate My Favorite Things all’inizio?) oppure le cerebrali evoluzioni di Ornette Coleman nella sua opera di destrutturazione del jazz tradizionale. Il contrabbasso e le percussioni – a proposito menzione d’onore rispettivamente per John Miller e Carter C.C. Collins – tengono un ritmo che sta tra l’Africa e il voodoo, in un’estasi selvaggia e incontrollata. La chitarra e il vibrafono si scontrano, si uniscono , si separano, mentre la voce di Buckley, terzo duellante, emerge con rabbia dalla lava bollente, si intreccia con la musica , graffia e consola.

È un volare alto troppo vicino al sole.

E alla fine si precipita.

Forse è stato questo a perdere Tim Buckley, illudersi che le sue ali non si sarebbero mai sciolte, che la legge di gravità non contava per lui, che la sua voce poteva andare oltre le nuvole che lo circondavano e che niente e nessuno l’avrebbe fermato.

È credere che non ci sveglieremo mai da questo bellissimo sogno, pensare che tutto sia per sempre e non accorgersi, invece, che la caduta è già iniziata. Poi , invece, un giorno si scambia dell’eroina per cocaina e arrivederci a tutti.

C’è ancora un ultima canzone da ascoltare, il breve commiato di Sing A Song For You.

“Nel mio mondo il diavolo danza e osa lasciare la mia anima ovunque capiti. Finché non troverò pace in questo mondo, canterò una canzone ovunque potrò. Sono soltanto troppo giovane per sapere di più”.

Vengono i brividi lungo la schiena a leggere questi versi. La stessa tristezza di quando in una perfetta domenica di sole arrivano delle nuvole scure e pesanti di pioggia a rovinarla e improvvisamente ci rendiamo conto che l’indomani sarà di nuovo lunedì.

Happy Sad ci consegna un artista maturo. Il giovane pensieroso che ci scruta dalla foto del retrocopertina, ha ben poco in comune con la risata a occhi chiusi di Goodbye and Hello.

Forse al di là delle onde, oltre l’oceano che vedeva da casa sua, Tim cominciava a intravedere i demoni che lo avrebbero tormentato per il resto della sua esistenza. Poco ci importa. Quello che a noi resta è un disco che parla della vita, dell’amore, della tristezza e della felicità. Della ricerca che ognuno di noi intraprende alla nascita, quella ricerca di una via tra le stelle che ci porti, si spera, in un luogo migliore.